近年来,区块链获得社会各界高度关注。2019年11月24日,“区块链技术发展现状及趋势”成为中共中央政治局第18次集体学习的主题,更是将区块链的发展定位推高到一个全新的高度。但深入考察区块链的技术特点和应用模式可以发现,作为一种数据技术,区块链的广泛应用以数据产业链的协调配套为前提,强调区块链的应用价值更应从区块链的技术特点出发,通过多种数据技术的组合运用才能更好地发挥其作用。

供应链金融是金融服务实体经济的一种重要形式,但现阶段,由于风控手段的缺乏,其实际应用规模受到很大限制。供应链金融是区块链重要的应用场景,区块链技术可以通过可信仓库、数据共享平台、资产上链等方式为供应链管理和基于供应链开展金融服务提供高效工具,从而大大提升广大中小企业获得融资的可能。

区块链+物联网,让区块链变得“耳聪目明”

区块链本质上是一种数据库,如果进一步描述这种数据库的基本特征的话,我们可以说,区块链是一个基于分布式结构但可以按照时间维度实现数据同步的数据库。我们知道,区块链是分布式的,所以多节点可以加入区块链网络并参与记账;我们也知道区块链可以基于不同的共识机制将多个节点的计算结果进行协调,并形成时间序列“账本”;但本质上区块链还只是一个数据库。数据库只有数据记录和存储的功能,智能合约赋予区块链运算的功能,但从数据输入的角度来看,区块链和其他所有数据库一样其实完全是被动的。

但区块链又不同于普通的数据库,共识机制作为区块链的基本组件,能够协调各个节点形成状态共识,从而赋予区块链容错的功能。共识机制可以在出现通信故障、网络拥塞等情况下确保各主机达成安全可靠的状态共识。但共识机制发挥作用的边际仅限于节点的计算结果之间,而对于数据的输入无法发挥影响;如果输入数据的准确性发生偏差,则计算结果的准确性可想而知。数字世界的最大价值在于其可产生对于现实世界的映射,而数字世界的最高理想莫过于创造一个无限逼近真实世界的平行世界。共识机制发挥作用的场景显然限制在数字平行世界之内。如果区块链没有和真实世界进行数据交互的能力,区块链不就成了“耳目失聪”吗?如果区块链对于外部数据没有辨识能力,则经过共识机制协调之后的数据库在现实世界的应用价值就会大打折扣。

区块链数据输入的问题已经引起行业的高度关注,以Chainlink为代表的预言机类项目已经成为区块链生态重要的基础设施,但就目前情况而言,预言机解决的是已有数据的可信上链问题,对于可以深度刻画业务场景基本特征,实时反映物理场景动态情况数据的采集、存储、上传仍没法提供解决方案,而这一点正是实现区块链在供应链金融中应用的关键。

供应链以多方参与、多场景转换、多资产形态共存为主要特征,数字化的供应链管理需要涉及多方数据输入、存储和有条件共享等多个环节;区块链在供应链金融中的应用以供应链的数字化管理为前提,没有数字化供应链作为基础和支撑,区块链在供应链金融中的应用将大打折扣。基于物联网在整个物流、生产、仓储过程中的广泛应用,首先实现供应链的数字化管理,区块链可在提升供应链金融的深度和广度方面发挥重要作用。

可信仓库和存货质押融资

存货质押融资是贸易融资的一种重要形式,但市场和金融机构对于这种业务始终保持较高的警惕性。在累积涉案金额近百亿的2013年上海钢贸案中,2014年青岛钢贸案中,还有2020年的唐山钢贸案中,由于仓库管理停留在纸质单据阶段,记账、入库、出库、盘库依靠人工完成,货物一旦入库,就像进了黑箱,关于货物的信息完全依赖仓储公司的信用。在供应链内部基于抵押物价值开展的借贷业务也变成为基于仓储机构信用开展的借贷业务。“一物多抵”使得金融机构视存货质押融资为雷场。

存货质押融资模式下,“管好货”是开展金融业务的前提。“管好货”就需要实现物流、资金流、商流、信息流的“四流合一”,实现货物的实时可查、可看、可验证;“管好货”的前提是高效、准确的库存盘点,只有可针对库存商品进行实时动态盘库,仓库才能成为可信仓库。可信仓库的建设离不开数据技术,准确的说是离不开物联网、区块链等数据技术的组合运用。

基于物联网技术,通过数据和物理场景的融合,利用移动感知视频、电子围栏、卫星定位、无线射频识别等技术对物流及库存商品实施远程监控。以库存盘点难度相对较高的大宗商品为例,可通过物联网技术的组合应用实现数字化库存管理。如针对原油等液态物资,可利用容器内液面起伏探测器,追踪液态商品性状;针对铁矿石等难以过磅的干散货,通过3D激光扫描堆位体积,实时采集重量信息;针对糖、粮食等易变质商品,通过带质检的传感装置,监视仓库的温度、湿度。数字化库存管理的目标是提升盘点精确性和盘点速度,据报道,手工模式下,盘点一个10000平米的仓库需要24-48小时,依托物联网手段可以缩减至2小时以内。

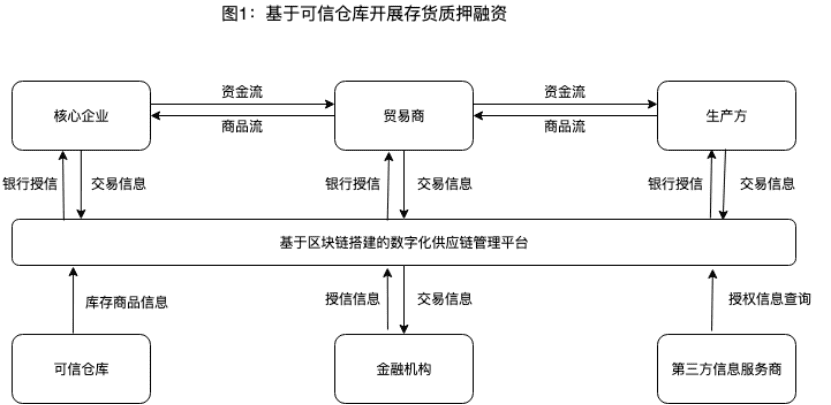

可信仓库的建设解决了数据生成的关键问题,数据的使用价值挖掘就需要区块链发挥作用。供应链数据具有来源渠道广、涉及维度多、交叉使用频繁等特点,区块链多方参与、可追溯、不可纂改的特点正好可以发挥基础作用,实现从可信仓库到可信数据库的转化。基于可信仓库开展存货质押融资业务的主要模式见图1,区块链在其中的具体作用包括:

1、交易真实性审查。交易真实性是供应链金融风险控制的重要考察因素,基于区块链建立系统,可以连续记录存库数据,大大减少人为篡改数据编造虚假业务量的情况,从而为交易真实性判断提纲提供依据,从资产来源的角度降低信用风险。

2、质押登记。存货质押登记是存货质押融资的一道基本业务流程,存货质押登记的作用,一是要确保资产登记的精准性,即等级资产和质押资产严格的一一对应关系;另外还需要登记信息的公开性,即所有金融机构及金融市场参与方可以方便的查阅登记信息,避免一物多抵。商品交易所、担保机构、仓储机构、银行、仓单持有人共建一条联盟链,可基于账本准确获取仓单基本信息,跟踪仓单注册、转让、质押流转信息,有效规避仓单多重质押风险。

3、资产转让。一旦基于存货质押获得融资,金融机构对融资企业的债权即成为其资产,通过资产上链,该类资产即可转化为数字资产,并将使其具有可以拆分且被交易的特性,大大提升其流动性。

资产上链和应收账款类资产质押融资

存货质押融资业务中,可信仓库的建设解决了数据来源的问题,区块链把数据变成了可信数据,从而可直接对金融业务的开展形成支撑。在另外一种供应链金融业务模式中,可以更加直接的方式,应用区块链产生效益。在应收账款质押融资业务中,由于资产本来就以数字形态存在,不再需要从物理形态向数字形态的转化,所以直接通过资产上链的方式即可对原有业务模式实现创新。

国家统计局数据显示,2019年我国规模以上工业企业应收账款及应收票据规模达18万亿元,平均回收天数为53天,但基于应收账款实现的融资规模占比不到4%,主要的原因在于传统的保理业务只能为核心企业的一级供应商提供应收账款质押融资,而数量更多、业态更为丰富的众多中小企业却被排斥在外。

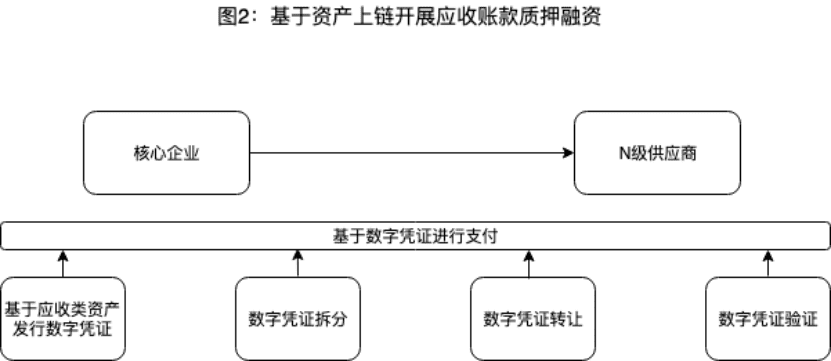

采用资产上链的模式可以将核心企业的应付账款转化为数字凭证,数字凭证可在各级供应商之间流通,即可用于支付,也可用于融资取现。当核心企业与一级供应商L1形成应付账款并写入区块链后,L1可以任意分拆数字凭证并用于支付自己的供应商L2,以此类推至L3、L4等,最终数字凭证成为区块链平台上的“商票银票”。基于区块链生成的数字凭证通过密码学加密具有不可篡改、不可重复支付的特性,大大降低票据造假带来的业务风险,融资业务效率大大提升。基于资产上链开展应收账款质押融资的主要模式见图2.

基于区块链开展应收账款质押融资已经有了比较成功的应用案例。中国宝武旗下欧冶金融推出以应收账款债券为载体的“通宝”,截至2020年6月,已有近1000家中小企业基于通宝开展交易规模达430亿元。随着宝武集团“通宝”支付场景的拓展,宝武产业链相关企业基于该平台获得融资的规模将进一步得到提升。

标准+平台建设,综合推进数字化供应链管理

综上所述,区块链在供应链金融中的应用以数字化的供应链管理为前提,而数字化的供应链管理涉及信息化技术研发、仓储、物流、核心企业、金融机构等多领域、多层次企业,以谁为主导启动数字化供应链的建设,看似都有机会,但又都受到一定的制约。

仓储企业具有直接的场景优势,但行业利润低、技术储备不足,缺乏信息化投资的能力和动力;信息化技术企业系统开发能力强,但又没有直接的场景可以介入,对场景的了解和需求分析需要获得支持。这种情况下,平台类组织通过打通行业划分的界限,制定相应行业标准将有利于数字化供应链的整体落地。这方面,中国仓储与配送协会、中国银行业协会、中国中小企业协会正在搭建全国性的仓单信息登记平台,以标准+联盟+登记来聚合基于数字化存货资产的各类服务。

除了供应链现有各类型企业之外,还存在另外一种可能,那就是一种新型的平台性组织通过产业数据链的构建实现数据资产的占有,并进一步基于数据资产价值的挖掘向仓储、物流、金融等多领域延伸。如果在各行业供应链中能够复制阿里从支付向物流、金融服务扩展的经验,无疑将对我国宏观经济获得新的增长动能产生重要积极影响。